注意事項

易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 易碎品限空運,非易碎品可使用海運。

商品所在地距離海外收貨處(神奈川)較遠,請注意日本運費

google翻譯

google 翻譯僅供參考,詳細問題說明請使用商品問與答

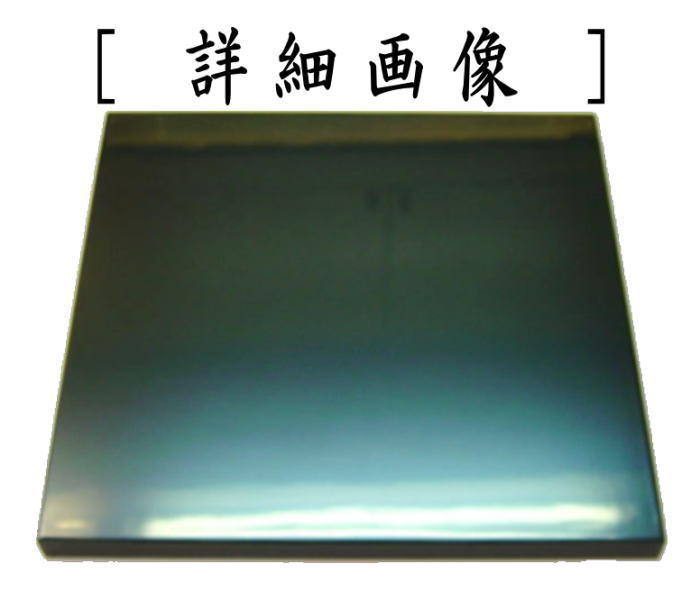

敷板 小板(しきいた こいた)とは 風炉の下に敷く敷板のひとつで、風炉のみを乗せる四角の板です。陶磁易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 器製の敷瓦もあります。 >